| 書道教室 六六庵書道塾 (連絡先 089-941-6776) |

|

| ホーム | 教室紹介 | 教室予定 | 塾生作品 | 理恵作品 | 錬成会 | イベント | お問合せ |

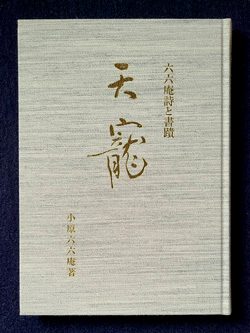

ホーム|教室紹介|教室予定|塾生作品|伊藤理恵作品|錬成会|イベント|お問い合せ秘 Q&A|リンク|六六庵ニュース|入会案内|小原六六庵|伊藤竹外|お奨め書籍|5才までに |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Copyright © 2015 六六庵書道塾 All rights reserved. |

| by 無料ホームページ制作講座 |