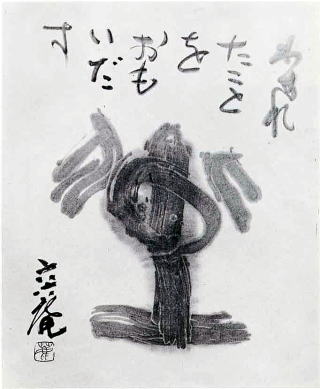

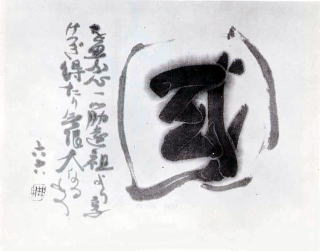

小原 六六庵【書道家・漢詩家・歌人】(明34年4月16日〜昭50年10月15日)享年75歳

・明治34(1901)年、愛媛県温泉郡垣生村(現・松山市西垣生)生まれ。 昭和50(1975)年歿。

亨年75。名 は清次郎。書家、漢詩家、吟詠家。 書家・象刻家の鴻池楽斎は実弟。

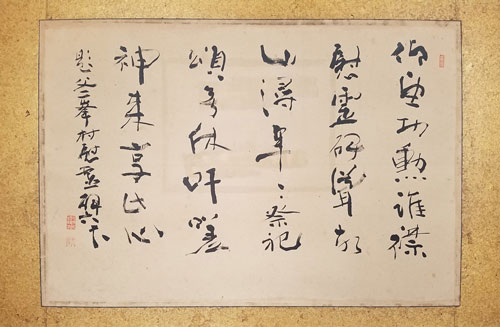

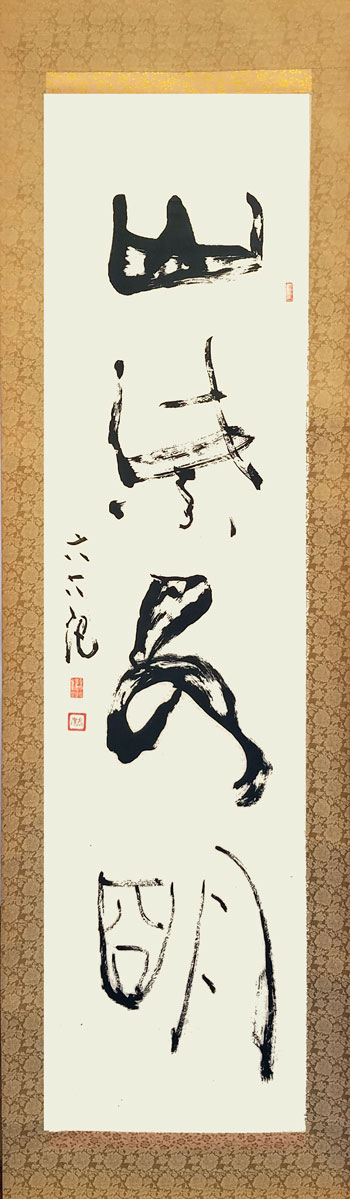

号は六六庵のほかに方外、六六葊の号がある。 号・六六庵は、江戸時代の漢詩家・

石川丈山の別号・六六山人に因む。

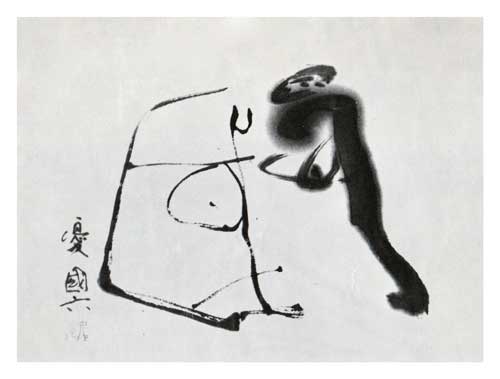

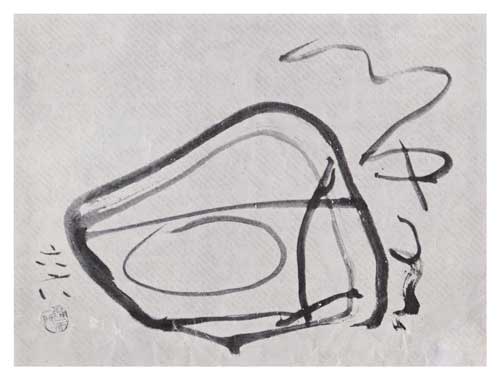

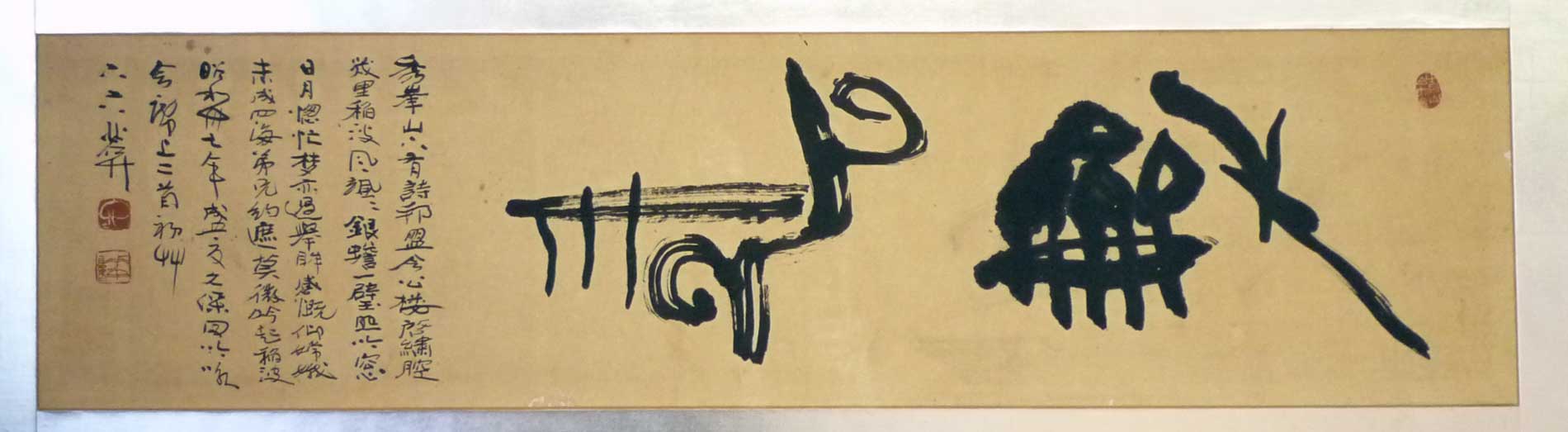

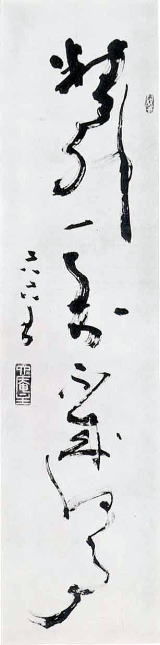

・書は、大正3(1914)年、従兄・中村翠濤の門に学ぶ。 昭和13(1938)年 書塾「六六庵」

創立、雄渾、華麗なる独特の書を遺す。 25年に発足の「愛媛書芸文化協会」創立会員。

愛媛県美術界名誉会員。 27年、手島右卿が創設した「独立書道会」

(現・〔公財〕独立書人団)入会、後に参与。

・漢詩は、昭和15年、「癸丑吟社」入会、近藤小南・新野斜村に学び、「六六庵吟社」

主宰。 黒潮吟社・山陽吟社・言永吟社同人として活動する。

・吟詠は、昭和21年、後に長女婿となる伊藤竹外と共に戦後逸早く吟詠の普及に努め、

翌年、「六六庵吟詠会」を創立、総宰となり指導育成に専念する。

25年、愛国運動を提唱、吟詠芸術論を展開し、さらに全県下を行脚

「愛媛県吟詠連盟」を結成し初代会長となる。

33年より名誉会長。

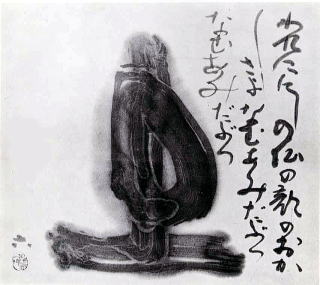

・短歌は、「にぎたづ」誌同人。30有余年の歌歴あり、憂国慷慨の歌多し。

著書、『六六庵吟詠詩集』『第六回六六庵書展』『第七回六六庵書展」など。

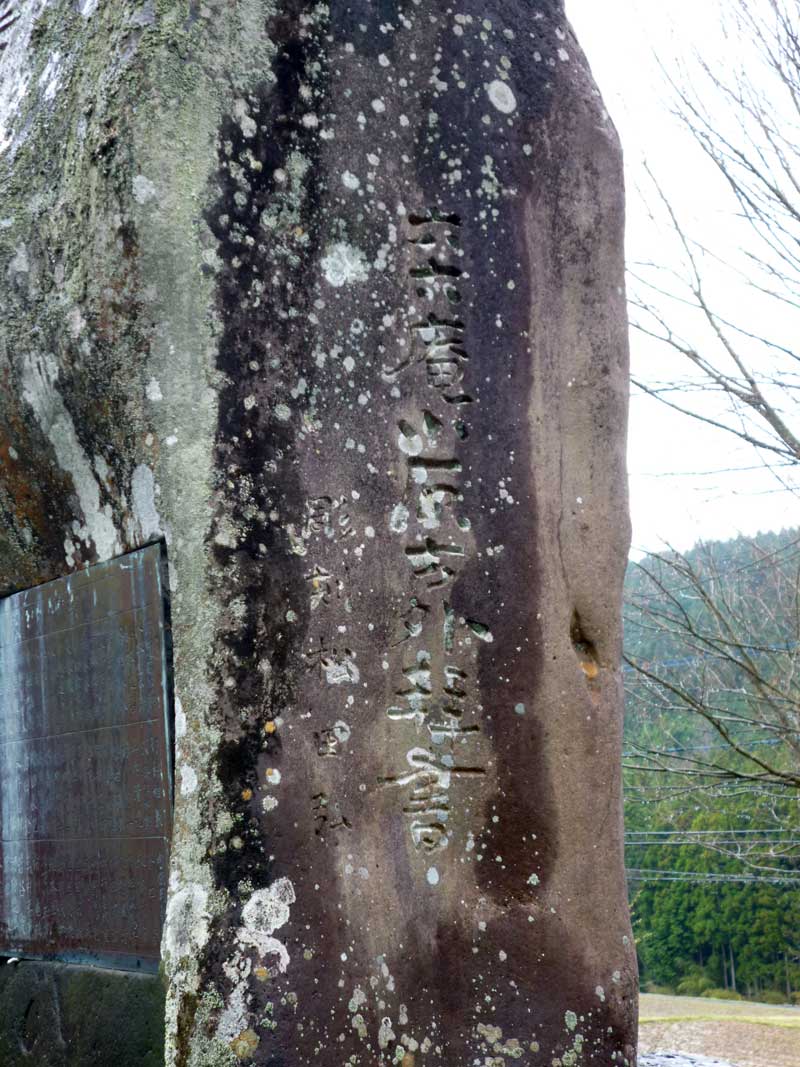

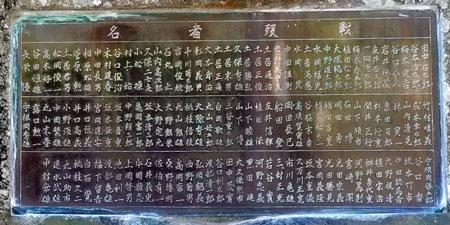

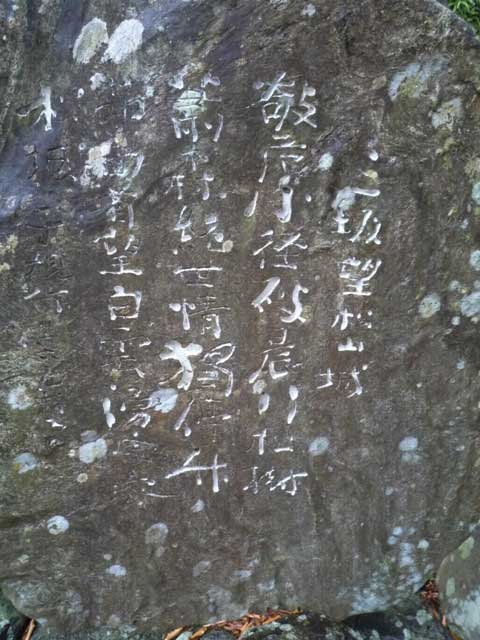

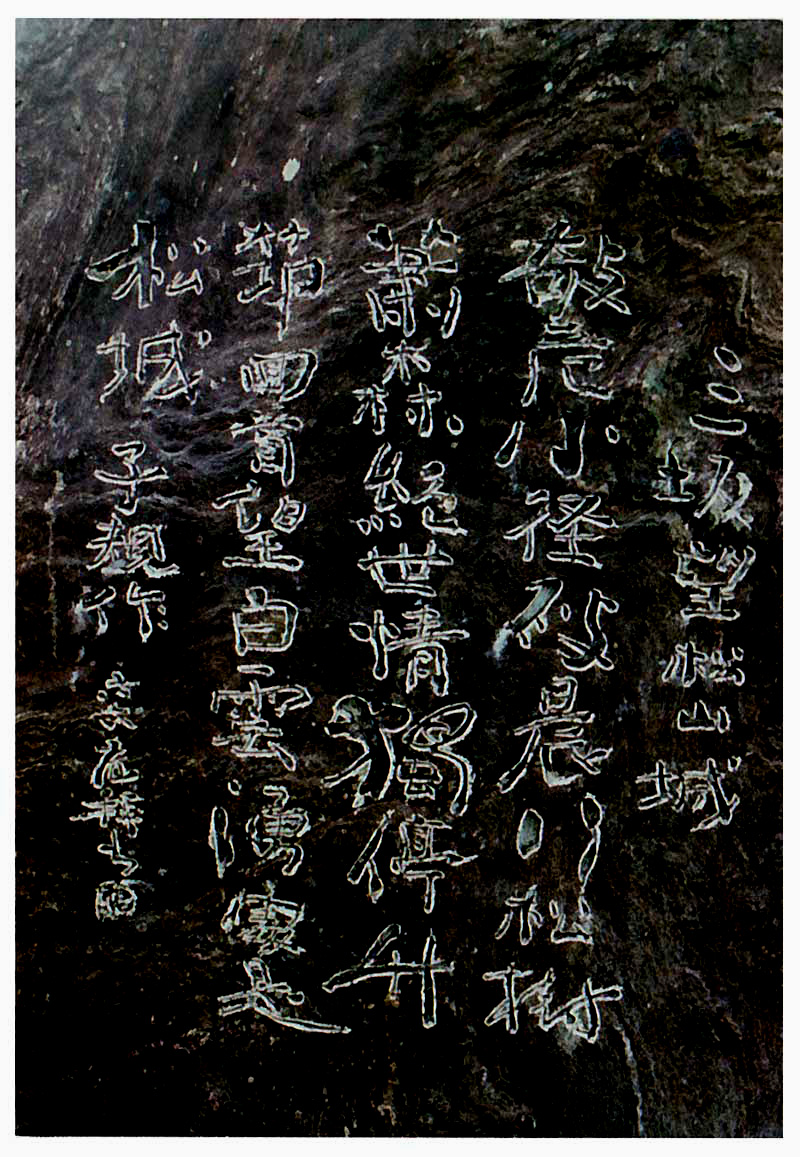

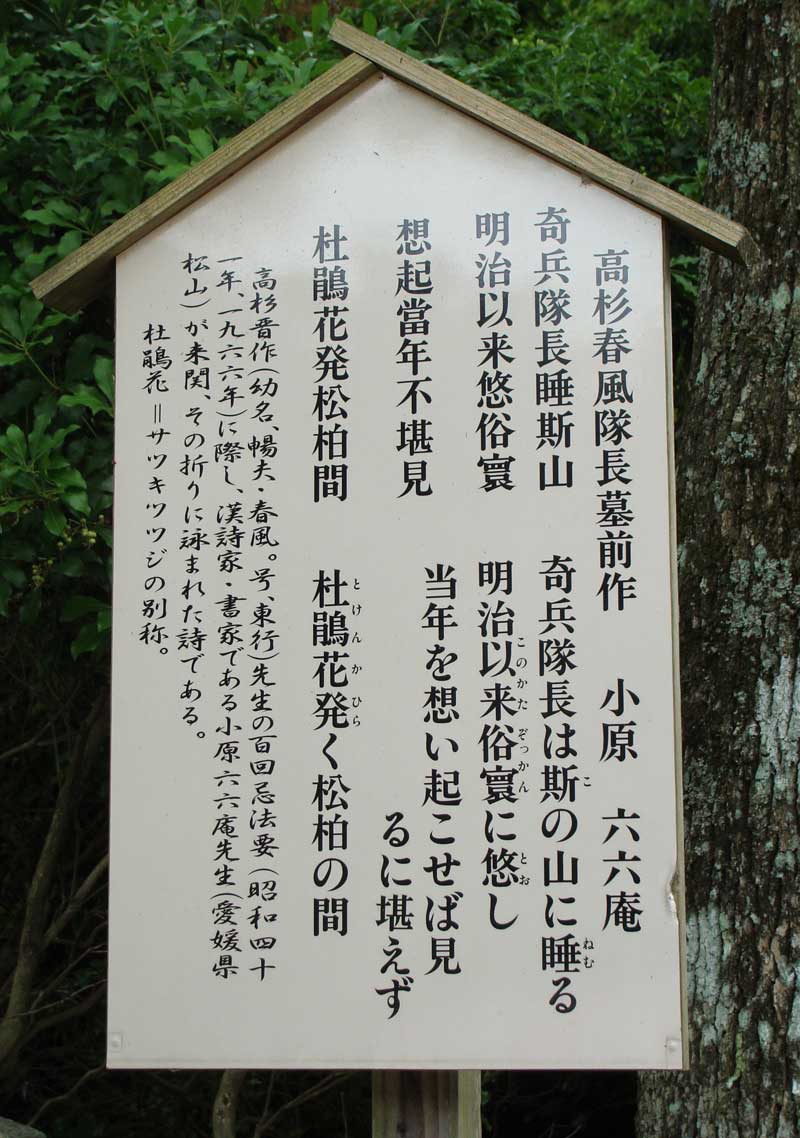

・漢詩碑などには、自作漢詩碑「松山城」碑・「星岡」碑・高家八幡神社」碑・

「高杉晋作 墓前作」碑と扁額「東行庵」の揮毫(山口県下関市)。

久万高原町二名の慰霊碑や同町露峯の「伊予すだれの碑」や子規漢詩碑

「三坂望松山城」揮毫、味酒町の阿沼美神社玉垣、蓮華寺梵鐘銘文の手蹟あり。 |